あなたは本当に顧客理解できていますか?

カスタマーサクセス(CS)にとって大事なことはなんでしょうか。チャーンを防ぐ、アップセル・クロスセルを達成する、企業を成長させる、クライアントに喜ばれる、などの回答ができると思います。

それでは顧客の成功を達成するために必要な活動というと、組織を作る、戦略を立てる、カスタマージャーニーマップを設計する、ヘルススコアを運用する、こちらもさまざまです。

これらの問いに対する回答は企業ごとに千差万別だと思いますが、すべてのCS活動は1つの出発点に集約されます。

それが「顧客理解」です。

ここでは、CSの大原則である「顧客理解」に焦点をあて、本当の顧客理解を実現するために必要な考え方や実践のポイントについて解説します。

長文ですが「顧客理解できてないかも」「もっと深く顧客理解したい」と思う方は、ぜひお付き合いください。

目次

なぜ顧客理解ができないのか?

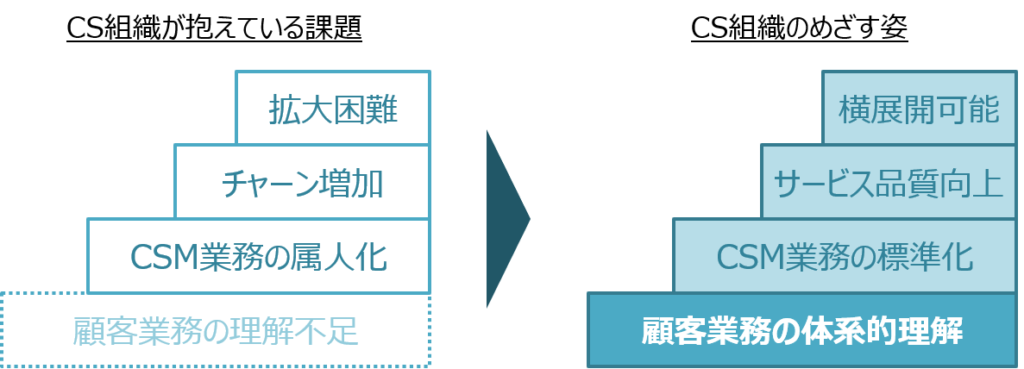

顧客理解がCS活動の基礎になっているにもかかわらず、その顧客理解を組織全体として共通認識化する段階までひきあげることは容易ではありません。

しかしCSに求められる顧客理解は自社内に共通認識をもたせることです。

そのために、まずは顧客理解がなぜうまくできないのか、自分たちの顧客理解はどの状態にあるのか、といった自社内の「顧客理解の現状把握」が非常に大切になります。

CSがやるべき仕事とは

顧客理解の前段として、まずCSがやるべき仕事について整理しましょう。細かいレベルだとさまざまですが、CSがやるべき仕事は大きく分けると2つあります。

- 期待値調整:提供サービスの価値に対する顧客の期待値を適正範囲に調整する

- 型化:自社サービスをスケールできるようにパターン整理を進める

この2つができている企業は少ないのではないでしょうか。

これが実現できていればCS組織としての役割は果たしていますし、このようなスキル・能力をもっているカスタマーサクセスマネージャー(CSM)は、どの組織からも引く手あまたです。

この2つができるためには、CS組織に課せられているミッション、ゴール、KPIを紐付けて設定し、それを達成するアクションプランを策定しなければなりません。

ミッション、ゴール、KPIの設定

CS組織のミッション整理観点は多くありますが、ここでは3つに分類します。

- チャーンを防ぐ

- アップセル・クロスセルを獲得する

- プロダクトへ絶え間ないフィードバックをかける

このミッションに対して、自社の状況に応じたゴールを設定しなければなりません。

具体的には経営の数値目標の設定です。その数値目標の要素を分解して、観測可能な指標にしたものをKPIとして設定していきます。

一般的なKPIとして、チャーンレートやアップセル・クロスセルなどが挙げられるでしょう。こちらは数値化が簡単です。

しかしプロダクトフィードバックもKPIとして重要であり、数値化の工夫が必要になります。単純にフィードバック回数とするのか、計算式をもとにした独自のスコアリングとするのか、複数指標を組み合わせた総合指標とするのか、必要に応じた数値化をしましょう。

アクションプランを設定する

ゴールとKPIが決まれば、次にやることはアクションプランの策定です。ここからは冒頭に説明した「期待値調整」と「型化」を仕組み化する話になります。

仕組み化には、CS活動に必須な3つの成果物を正しく作成し、状況に応じてブラッシュアップしていかなければなりません。

- カスタマージャーニーマップ

- ヘルススコア

- プレイブック

カスタマージャーニーマップとヘルススコアは顧客の状態や行動を把握するために作成し、プレイブックは顧客の行動に対応するCS組織のアクションを整理するために作成します。

ヘルススコアにはサービスのログイン回数や利用時間といった定量的なものから、オンボーディングでの勉強会における意欲の高さなどの定性的な情報も含まれます。

顧客の状態をモニタリングするためには、ヘルススコアがカスタマージャーニーマップやプレイブック内にKPIとして取り込まなければなりません。

繰返しになりますが、プレイブックは顧客の行動に対応するCS組織のアクションを整理するために作成します。

言い換えるとプレイブックはCS組織の標準化のために作成することになります。つまりCS組織の成熟度がプレイブックに反映されるのです。プレイブックが洗練されていればいるほど、CS組織の活動がわかりやすく型化できているでしょう。

またプレイブックは自社サービスの価値を最大化させるアクションを規定しているため、期待値調整の対応手順が盛り込まれています。アクションに新たなパターンが発生すれば、関係者に共有できるよう型化してプレイブックに追加しなければなりません。

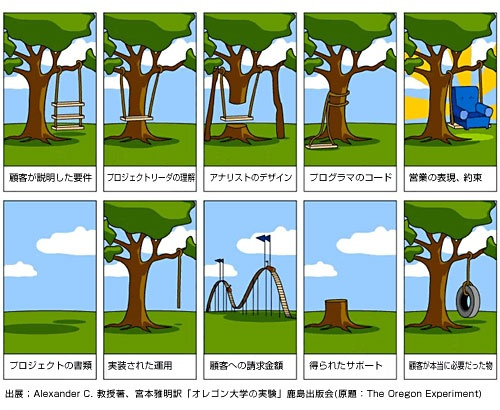

顧客理解の不十分さがCSの仕組み化を阻害する

これまで「CSがやるべきこと」を整理してきましたが、実際には簡単なことではありません。なぜならカスタマージャーニーマップ、ヘルススコア、プレイブックの作成はしたものの、実際には十分活用できないことが多いからです。

なぜそういったことが起こるのでしょうか。

多くの場合、ある情報が足りていないことに起因しています。

それは「顧客理解」です。

まずプレイブックを活用するためには、カスタマージャーニーマップやヘルススコア作成時に想定した顧客像(ペルソナ)が正しいことが前提になるのですが、もしここで間違えばすべて台無しになります。

「顧客理解」というのは、CSMの顧客ヒアリング結果やペルソナなどから形作られますが、それだけでは顧客理解の解像度が足りていない場合があるのです。

「カスタマーサクセス――サブスクリプション時代に求められる「顧客の成功」10の原則 (青本)」の原則の中にも「正しい顧客に販売しよう」と書かれているように、ターゲティングは非常に重要になります。

ビジネス戦略で一番やってはいけないことは、間違ったターゲットに自分たちの商材を売り込むことです。

CSの活動を始める前に「顧客の成功が自社の利益にどう還元されるか」のロジックを明確にしないと、間違った顧客をターゲットにしてしまい想定効果が得られないといったことが起きるでしょう。

言うのは簡単だけど難しい「顧客理解」

有用なプレイブックを作成できるか否かは「顧客理解」の深さで決まります。しかし、これを実現するのは自信をもって言い切れるほど難しいものです。

その難しさは「顧客理解」という端的なフレーズの中に「CSチーム全員が共通の顧客理解をしている」という前提が隠れているからです。

「顧客のことはわかっている」と答えられる人はいても「組織全員で同じ顧客理解ができている」と答えられる人はほぼいないと思います。

もし1人のCSMだけが完璧に顧客のことを理解していたとしても、他のCSMとの理解度にギャップがあればCS組織としてはアクションの会話ができません。

そういったチームでは、共通の顧客理解から始めなくてはならず、そこが苦戦するところです。

チームで共通理解をするために、CSM各々が顧客のことを自身の視点や物差しで語ると、顧客像がぼやけてしまいます。そのため各人の顧客理解の偏差が、ある程度の範囲で収まるように工夫しなければなりません。

もし顧客の解像度がぼやけたままカスタマージャーニーマップを作ると、特定の意見やイメージに偏ってしまいます。特にジャーニーマップは「こうなってほしい」という自社視点でのToBeの顧客像を作成するものであるため、ToBeの顧客像からのバックキャストと自身の知っている範囲での顧客像から描いたAsIsの顧客像は実態とは異なる可能性があります。

ここがジャーニーマップ作成で陥りがちな罠です。不十分なジャーニーマップからプレイブックを作るとさまざまなポイントでズレが生じてしまい、適切でないアクションを選択してしまう可能性があります。正しいアクションを取るためには、結局は「正しく顧客を理解する」に尽きるのです。

正しい顧客理解の第一歩は、AsIsの顧客像を正しく把握することです。

強いCS組織を作るためには、はじめが肝心

顧客理解はとても難しいものですが、CS組織はこの課題を乗り越えなければなりません。なぜならCSは社内外の顔になるからです。つまり社内から見れば顧客の代弁者ですし、顧客から見れば企業の代表者となるのです。

もしCSが顧客要望を社内のプロダクトチームに伝えたにもかかわらず、顧客の期待する機能が提供できないとなれば面目丸つぶれになってしまいます。この状況を正さないと、いわゆる「顧客ニーズを勘違いしたCS」を生み出してしまうでしょう。

だからこそCS組織の全員が共通の顧客理解をもつ必要があります。言い換えれば「顧客業務を体系的に整理すること」がCSのやるべき仕事を支える重要かつ基本的なことです。

体系的な顧客理解ができれば、間違いなく優れたCSの組織活動が仕組み化されます。そしてCSは社内から頼られ、かつ顧客からも厚い信頼を得る存在になるでしょう。

あなたの組織が顧客理解できているか確認しよう

サブスクリプションビジネスやリテンションモデルの普及を考えれば、日本でも今後多くの企業でCSが求められることは間違いありません。しかし現状は、属人性の高さゆえに優秀なCS人材を採用することは至難の技です。

業界全体でCS人材が必要になっているにもかかわらず優秀な人材の採用が難しいため、自社内で優れたCS人材を育成するプログラムが重要になります。

そのためには顧客理解を土台にCSの定番ツール(カスタマージャーニーマップ、ヘルススコア、プレイブック)を利用した活動がプログラムの仕組みとしてうまく機能しなければなりません。

つまり顧客業務の体系的な理解がCS組織の成長につながるのです。

顧客理解のチェックリスト

自社のCSが顧客理解を体系的に整理できているかどうかについて現状把握しましょう。こちらのチェックリストを用いると顧客理解のレベル感を確認できます。これらのうち一つでもチェックがつかなければ顧客理解についてなにかしらの課題があります。

それでは自分たちが顧客ニーズを勘違いした組織に陥ってないかを確認してみましょう。

チェックリスト

チェックがついた項目の数から、自社の顧客理解度のレベル判定が可能です。

| 点数 | レベル | 説明 |

|---|---|---|

| 〜3 | Lv1 | Reactive 顧客理解が不十分な状態。 顧客から言われていない課題に気づけない。 |

| 4〜6 | Lv2 | Insights & Actions 特定のCSMだけが顧客を理解している状態。 顧客対応レベルがCSM各々でバラつくため、満足している顧客とそうでない顧客が混ざっている。 |

| 7〜9 | Lv3 | Outcomes CS組織として顧客理解している状態。 顧客対応方針を決めたら同じレベルで顧客対応できている。 |

| 10 | Lv4 | Transform CS組織が経営を牽引している状態。 CS組織の顧客理解を起点に、組織や経営に影響を与えている。 |

このレベルはGainsightで整理されている「カスタマーサクセスの成熟度曲線(マチュリティカーブ)」と対応付けています。多くの企業はLv1~2に位置している状況ではないでしょうか。

真の顧客理解に必要なこと

CSとして本来めざすべき顧客理解を実現するためには、普段の業務対応にこそ重点を置かなければなりません。

ここではCSが顧客に向きあうための姿勢から実際の対応まで、顧客理解のために配慮すべき観点を説明していきます。これらの観点で実践していけば真の顧客理解を実現できるでしょう。

顧客理解はだいたいできないという現実

チェックリストを実施すると分かるように、顧客理解は簡単にできるものではありません。多くのCS組織では顧客理解に問題を抱えています。

例えばCSM同士で顧客のことを話す際に「この人は、顧客のことをよくわかっていないな」と感じることはないでしょうか。

しかし相手はそんなことを思っている気配がありません。では逆に「自分の顧客理解は十分である」と自信をもっていえるでしょうか。

主観的には顧客理解ができていると思っていても、客観的にみると顧客理解が不十分であるという双方の認識ギャップが発生しています。お互いの認知バイアスにより、誰しもが「自分が理解したい形で理解する」からです。

このギャップは顧客との間でも同じく発生します。だからこそ「自分の顧客理解はこれで正しいのか?」という姿勢で顧客理解をすることが重要なのです。

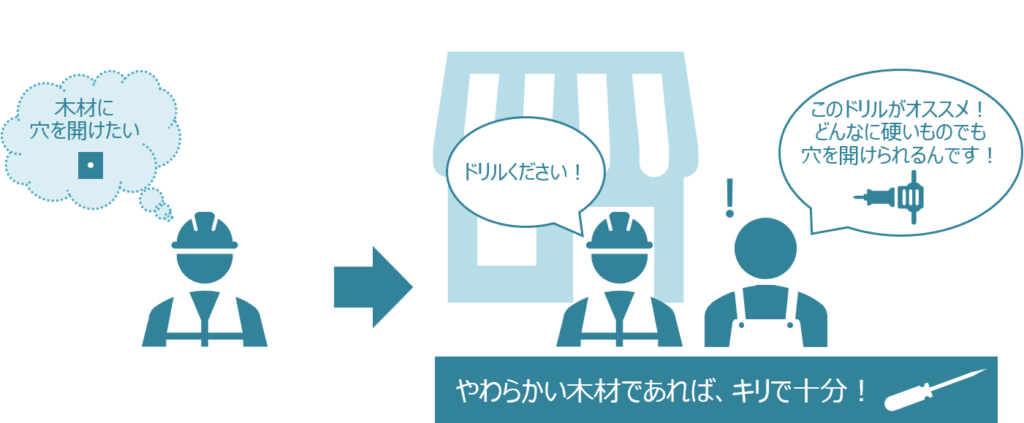

顧客との間で認識ギャップが発生する有名な例として、セオドア・レビット博士が1968年に発表した「マーケティング発想法」をきっかけに広がった「ドリルの穴理論」があります。

これはドリルを求めた顧客が本当に必要なのはドリルではなく穴であるという話です。顧客が求めた額面通りの「ドリル」を提供することが価値ではなく、顧客の本当の目的である「穴」を開けられる道具を提供すればよかったのです。つまりドリル以外に、キリやレーザーカッターでもかまわないということになります。

不思議なことにドリルを売っている人からは「ドリル提供一択」の話になってしまいますが、ドリルを売っていない人からすると「ドリルじゃなくていいんじゃないの?」と顧客ニーズに対する最善策を考えられるのです。

この差が顧客理解のギャップにつながっていきます。

顧客も正しくニーズを伝えられない

もう1つ顧客理解で重要なポイントは「顧客も正しくニーズを伝えられるとは限らない」ということです。

わかりやすい事例がAppleのiPodです。iPodは顧客が所有する全音源を自分のデバイス1つに収めるため、音質を犠牲にしてもストレージ容量を優先しました。

ウォークマンを開発した業界のイノベーターであるソニーは、その当時は高音質という価値を顧客に提供していました。その中でAppleは「いつでもどこでも音楽を楽しめることが価値である」と考えたのです。

音楽コンテンツを楽しむために音質を犠牲にする常識外の発想は音響メーカーでは考えつきませんし、顧客さえも同様の発想をしていました。

Appleは顧客でさえ考えもしなかった「すべての音源を持ち運ぶ」という新しい価値を提供した結果、iPodの大ヒットにつながりました。

CSは顧客の言うことを聞いているだけでは対応不十分になる可能性があるのです。だからこそ正しく顧客理解をするための努力が求められます。

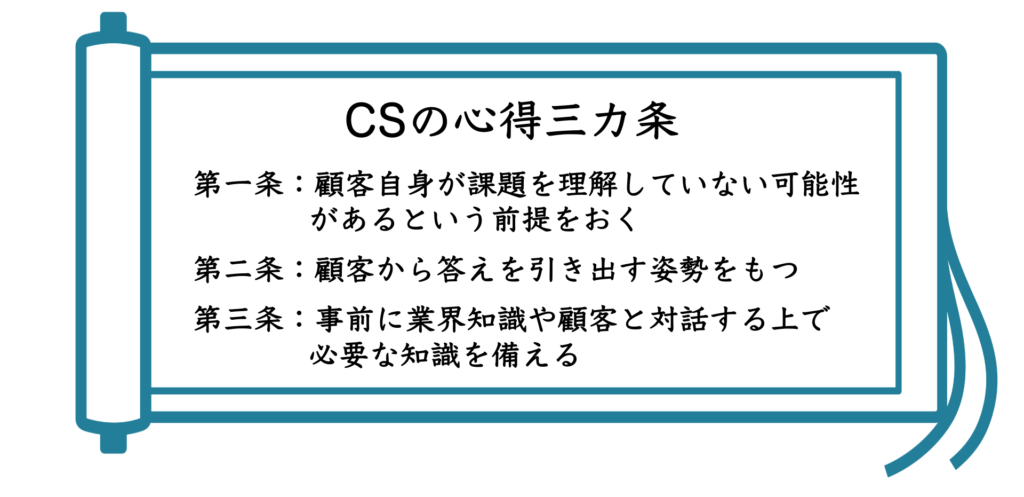

顧客理解に必要なCSの心得3か条

顧客理解は難しいものだからこそ、顧客を正しく理解できる組織が非常に重要となります。

それこそがCSの役目です。

そんなCSが実際の現場で正しく顧客理解をするために、心がけなければいけない3つのポイントがあります。

1点目は、顧客自身が課題を理解していない可能性があるという前提をおくことです。どんな顧客ニーズも必ず深掘りができます。あえて顧客にツッコミを入れられるくらい顧客業務に対する判断基準をもっておくことが重要となります。

2点目は、顧客から答えを引き出す姿勢をもつことです。顧客課題の真因は顧客との対話を通じてはじめて見えてきます。対話で真因にたどりつくためには、相手との距離感、課題を聞くタイミング、相手の気づきとなる示唆を提示するタイミング、といった反応を顧客のコンテクストを尊重しながら進めなければなりません。

具体的には「感情問題に配慮する」「自分が距離を詰めたいときではなく、相手が距離を詰めたいと思っているときに近づく」といった行動が挙げられます。そうすることで「顧客が自ら教えたくなる」状況になるでしょう。この状況を作りあげることが非常に重要です。

3点目は、事前に業界知識や顧客と対話する上で必要な知識を備えることです。いわばCSとしての基礎力に該当します。これが足りていないと顧客と対話すること自体が難しく、ましてコンテクストを汲むことなど不可能です。

これら3つを心得ているかによって、実際の顧客理解の解像度が大きく異なります。

顧客理解の解像度に疑問を持ち続ける

CSは顧客を上回るくらいの業務理解をしなければなりません。これはCSの活動にとって最重要課題であり、これができないCS組織は成長できないでしょう。

しかしここまで説明してきたように、真の顧客理解は簡単ではありません。その理由は顧客接点の頻度と深さの個人差によって顧客理解の解像度がバラバラになるからです。もし顧客理解の解像度が低いままプロダクト提供してしまうと「売れない」「チャーンされた」といった惨事を招くでしょう。

例えば世の中で注目されたサービスや製品がいつの間にか淘汰されていることがあります。

その理由は顧客理解が不十分なことにより引き起こされているからだと考えられます。表面的には良さそうなサービスが受け入れられないときは、サービスに使われている最新技術などの手段が注目され、顧客からみると「そのコストを払ってまで欲しいと思わない」状態になっていることが多いのです。

また手段に注力し始めると顧客理解の意識が弱くなります。提供側が「これは絶対売れる」「いろんなお客さんが欲しがる」と思いこんでしまい、顧客の実態に目を向けられなくなるからです。

常に顧客理解をアップデートしていればその製品開発をストップできたかもしれませんし、ちょっとした改善や工夫をするだけで大ヒットしたかもしれません。

こうした失敗をしないためにも「我々の顧客理解は十分か?」ということについて常に疑問をもって取り組む姿勢がとても重要です。

顧客との前提を揃える

なぜ売れないサービスが世の中にリリースされてしまうのでしょうか。当然提供側からすると売れる勝算があると思っていたので、目論見が外れたということになります。つまり「前提が間違っていた」のです。

この前提のズレは顧客理解のズレにつながります。しかもやっかいなことに、このズレは頻繁に起こるのです。

例えば、ある組織でリモートワーク運用時に対面コミュニケーションが減少していることに課題意識をもっていました。対策としてオンライン上で雑談できるようバーチャルオフィスを導入しましたが、一向に改善されませんでした。

なぜならば、組織内のメンバーはオンライン上では対面以外でコミュニケーションしていたので、リモートワークになっても特に困っていなかったためです。

これは前提のズレにより起きています。

「対面コミュニケーションがないと問題である」という前提をおいた場合と「オンライン特有のコミュニケーションで業務遂行に問題がある」という前提をおいた場合では当然打ち手が変わってきます。

今回のケースではバーチャルオフィスは解決策ではなかったのです。

このように顧客との前提が揃っていないと効果的な対策が取れません。しかしこの前提を疑うことは難しいものです。なぜなら自分が信じて取り組んでいることをあえて疑うわけですから。

いわゆるクリティカルシンキングによるサービス開発を進める場合に、プロダクト部門のメンバーだけで自己完結するのは至難の技でしょう。だからこそ組織内では役割を分け、顧客の代弁者たるCS組織がプロダクト部門に前提を正しく伝える必要があります。

CS組織にとっての顧客理解は、企業存続を左右するほどの重要な活動です。

真の理解が顧客リードにつながる

絶え間なく顧客理解していくと、ある段階から顧客の悩みや課題を「自分ごと」として具体的に想像できる領域に達します。

顧客との対話を通じて「顧客にとっての本当に重要な課題が何か」が分かるようになるのです。その状態に達したCSMは顧客よりも顧客のことを理解できるようになったといえるでしょう。

この状態になれば、顧客が抱えていそうな課題とその解決策がセットで頭の中にノウハウとして蓄積されていることでしょう。

顧客と会話するだけで顧客が本当に困っている課題を明示し、そこに対する有効な解決策を提示できるのです。それと同時に、自社が本当に取り組むべき改善内容を社内に伝えることができます。

このように「顧客をリードできる存在になる」ことこそが、CSMのめざすべき姿でしょう。

言い換えればCSMは顧客と対等な立場で伴走し、場合によって顧客に「No」と言える存在であるということになります。これができるCSMが揃っているCS組織は最強です。

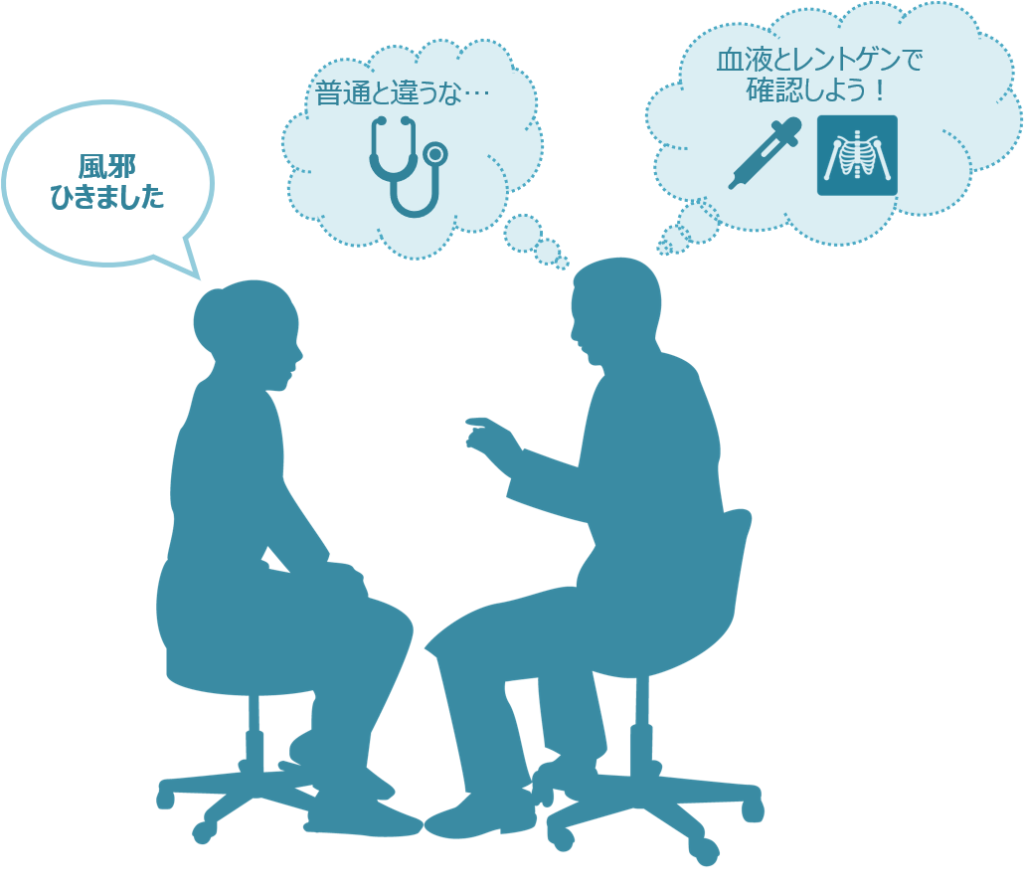

症状から原因を推測する

顧客をリードできる存在となるには、顧客が抱えていそうな課題とその解決策をセットで体得する必要があります。そのためには顧客の課題分析と豊富な解決手段(技術・知識)を備えていなければなりません。

顧客の課題分析については、顧客が発する症状から課題を特定し、課題を引き起こしている原因を「どこまで推測できて、深掘りできるか」にかかっています。

これはまさに「かかりつけ医」の仕事に近いものです。患者が発する「風邪っぽい」という不調のサイン(症状)から、患っていそうな病気を推測して「息苦しくないですか?」「血液検査しましょう」などといった問診や検査をしながら、不調を引き起こした原因を特定していきます。

この姿勢こそが課題解決には欠かせません。原因を深掘って特定する姿勢がないと、症状が現れるたびに場当たり的に対処することになります。これでは顧客の言葉に振り回されるだけで、顧客像を正しく把握できないでしょう。

推測を可能とするためのポイント

原因を追求する際にも先ほどの「CSの心得3か条」が重要です。

<CSの心得3か条>

- 顧客自身が課題を理解していない可能性があるという前提をおく

- 顧客から答えを引き出す姿勢をもつ

- 事前に業界知識や顧客と対話する上で必要な知識を備えておく

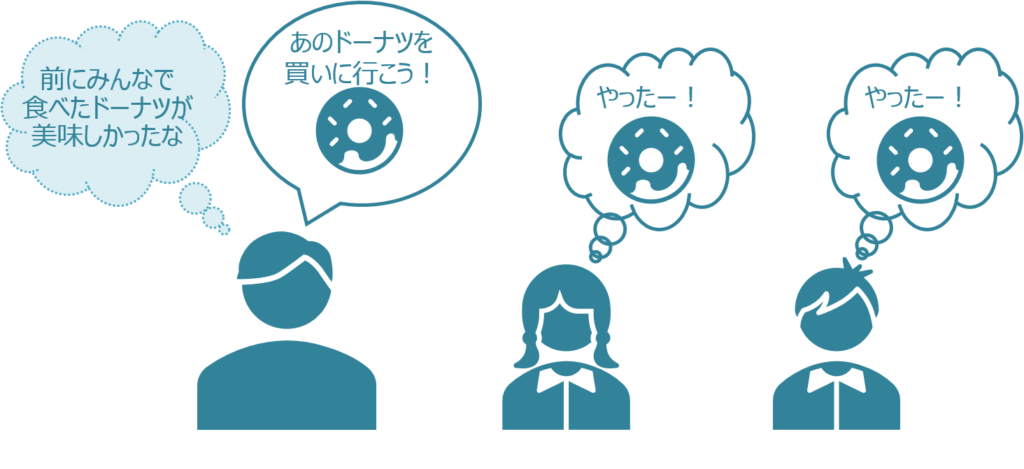

まず1点目ですが、顧客はピンポイントでしか状況を伝えないということを念頭に置きましょう。

例えば、箱根に行きたいというお客さんがいたとします。旅行代理店のAさんは、その言葉に応えようと箱根の観光プランを設計したけれどもそれほど満足してもらえませんでした。一方でBさんは、なぜお客さんが箱根を求めているかの背景を探ったところ、美肌を求めて温泉に入りたいことがわかりました。より美肌効能の高い山形の温泉を中心とした観光プランを提示したところ、お客さんにとても喜んでもらえたのです。

「箱根に行きたい」というアクションは、お客さんが本当に実現したいニーズに対する1つの手段であるにもかかわらず、Aさんは箱根に行くことをニーズとして捉えてしまったのです。

Aさんは手段を目的化して行動し、Bさんは顧客の真意を汲み取って本来の目的に立ち返って行動したことで、2人の結果は大きく異なりました。

2点目の「顧客から答えを引き出す姿勢をもつ」については、丁寧に顧客ニーズの背景を分析するために5W1Hを意識するとよいでしょう。必ずしも5W1Hの形にこだわらなければならないわけではありませんが、ヒアリングを通じてニーズの構造を体系化できなければなりません。

ニーズをフレームワークで体系化していくと、キーマン判断にも活用できます。ヒアリング時に5W1Hを満足に答えられないお客さんはキーマンではない、もしくは会社全体としてニーズが曖昧と判断できるでしょう。

3点目の「事前に業界知識や顧客と対話する上で必要な知識を備えておく」というのは、1つの仮説に固執しないことです。経験値の高いCSが導き出した一見筋のよい仮説であっても、顧客の真因とズレていることがあります。

業界知識はさることながら、顧客との対話を通じて仮説をスクラップ&ビルドできるだけの幅広い知識を備えることが重要です。そうすれば1つの仮説に固執しなくてもすむでしょう。

CSは常に仮説を疑う姿勢が必要です。唯一の仮説であれば捨て去ることは難しいですが、仮説の引き出しが多ければ多いほど状況に応じて違う仮説にスイッチできるのです。

解決パターンをもつ

ここまで顧客課題を特定するお話をしてきましたが、課題がわかったとしてその解決は可能でしょうか。

ここでまず注意したいのが「課題を把握すること」と「課題を解決すること」は別問題であることです。課題と解決策には接点がある場合とない場合があり、ケースバイケースで対応しているのが実態です。

すべての顧客課題を想定することも現実的ではありません。大事なのは「自分たちの製品/サービスの解決パターンから顧客課題を解決できるか?」を考えて行動することです。

決して「この課題を自分達で解決するにはどうしたらよいか?」と考えてはいけません。自分たちの製品/サービスで解決できないことは、解決策を探るための研究が必要となり顧客に対して提供価値をコミットできません。

もし安易にこの話を顧客と合意して社内に持ち込むと炎上するでしょう。それよりは他社であっても、その解決策をもつプロフェッショナルに委譲するほうが合理的です。

先ほど紹介した「かかりつけ医」のように、現実の世界では顧客課題から考えるのではなく、自分たちの製品/サービスの解決パターンから考える場合が多いのです。

かかりつけ医からすると、風邪の不調を訴えてきた患者の原因の多くは薬を飲んでもらうという対処法で回復させられます。一方で想定を超える場合には、風邪で疑われる以外の別の原因を特定する問診や検査を実施するでしょう。検査結果から解決できないと分かった場合は、紹介状を書いて適切な医師に引き継ぎます。

これらの一連の流れはCSでも完全に同じことが当てはまります。課題解決は自社サービスの対応範囲が基本ですが、それで解決できない顧客の課題に備えて連携可能な他社サービスを把握しておくことも、顧客の課題を解決するために必要な行動です。

もし自社のCS組織に「自社のことしか知らない」「自社で解決できない問題は対応しない」というCSMがいるならば、その企業には本当のCS組織は存在していません。

顧客理解をアップデートし続ける

顧客ニーズは常に変わっていきます。先ほど紹介した音楽業界では、iPodに代わってSpotifyなどの新しい音楽ストリーミングサービスが業界を席巻していますが、iPodが満たした「いつでもどこでも自分が所有する音楽を楽しみたい」というニーズは「自分が所有しているかどうか関わらず音楽を楽しみたい」というニーズに進化したためです。

ある瞬間を切り取った顧客理解をそのまま維持するのではなく、常に顧客ニーズに対してアンテナを張って把握しておく必要があります。

客観的な状況把握をもとに顧客理解を定期的にアップデートし続けなければなりません。

絶え間ない顧客理解は終わりのないレースと一緒です。これをやり抜くために必要なことは何でしょう?

それは「顧客のことを好きかどうか」ということです。単純ですがCSを行う上で、これ以上ないモチベーションの源泉ではないでしょうか。

人間関係や顧客の事業内容などから、モチベーションが低下してしまう場合もあるかもしれません。だからこそ顧客理解の中で自分のやる気を刺激するポイントを必死に探して、自分が興味をもてるテーマを設定することが非常に重要となります。

顧客は実にさまざまな側面をもっていますので、自分の関心が高い視点から顧客状況を切り取って顧客理解のモチベーションを上げ続けましょう。

CSの原点は顧客への興味に尽きるのです。

顧客理解を通じてCSが取り組むべきこと

顧客理解は誰のために行うのでしょうか。当然顧客のためではありますが、忘れてはいけないのは社内のためでもあるということです。

CSは顧客理解を通じて社内外の関係者とコミュニケーションを図りながら、全員が合意できるゴールを設定して推進させるよう働きかけていかなければなりません。

企業の顔であると同時に顧客の代弁者であるCSは、全ステークホルダーとの健全な関係構築が求められます。

CSは常に顧客よりも顧客を理解できていなければならない

CSがやらなければいけないことは「顧客理解をアップデートし続け、顧客をリードし続けること」です。つまり常に顧客よりも顧客のことを理解している状態を保たなければなりません。

そのためにCSMは変化する顧客ニーズに追従し、都度発生する顧客課題の真因を究明できるよう構造的に分析し、有効な施策を提示していきます。そして顧客自身が実施できるよう伴走し、顧客と社内の双方に対して合意形成を図りながら、互いのゴールに到達できるように動かなければなりません。

CSの業務内容は広範かつ高度であるにも関わらず、CSM自身が行うのでなく実際の活動は顧客自身に実行してもらうよう働きかけなければいけません。誰よりも深く問題構造を理解しながらも、手を動かすのは他人に委ねなければならないのです。

これはパーソナルトレーナーが期日までに目標体重へ到達させるために、受講者の状況に応じてペース配分しながら伴走していく感覚に近いでしょう。

一見ハイタッチに限った内容に感じるかもしれませんが、テックタッチでも本質は同じです。CSがやらなければいけない仕事をどこまでテクノロジーで代替できるかというタッチポイントが異なるだけです。

現状で顧客をリードできるのは、多くのスキルを身につけたエース人材であるCSMのみとなっているのが実態でしょう。

業務プロセスの「無理ゲー」を回避する

顧客をリードするためにやらなければならないことは、顧客の期待値調整です。顧客の期待値が低ければ自社サービスに関心をもってもらえない一方で、高すぎるとサービスで解決できないことを期待されてしまいます。

つまり適正範囲内に顧客の期待をおさめることが重要です。

しかし期待値調整の問題は頻発しています。例えば、AIを適用すればあらゆる問題解決が可能になると思っている顧客に出会ったことはないでしょうか。世の中に魔法がないとわかっているのに、自らの課題解決には魔法を期待してしまうのです。

さらに事態を複雑にしているのが、このような魔法を期待する顧客に便乗してサービスを売り込んでしまうことです。そういった誤解があるままにサービス導入を進めていくと、顧客にサービス価値が正しく伝わらない問題が起きてしまいます。

これはいわゆる「無理ゲー」のはじまりのようなものです。顧客をリードする立場のCSとしては、顧客もチームメンバーも消耗させる無理ゲーは絶対に回避しなければなりません。

だからこそCSが活動を開始する前に2つの観点を確認しておく必要があります。

1つ目は、論理的に実現不可能なゴールが設定されていないかです。例えば顧客業務として自社サービスがそもそも必要ない、間違ったサービス価値を期待されていることがないかということです。もし顧客がこのような状況でしたら、売らない、正しい価値をきちんと伝え納得してもらう活動をしなければなりません。

2つ目は、コストなどの現実面で合理的になっているかです。自社サービスで顧客の希望を実現できるけれども、そのために顧客に多くの時間と莫大なコストをかけてしまうといった、論理的に可能でも現実性がない場合があるでしょう。このような経済的合理性という観点から見て不可能な要求ではないかということです。

こういった問題は早期に察知して軌道修正をしなければなりません。そのためにはCSMは顧客の業務プロセスに精通している、もしくは業務プロセスを作成できる力を備えていることが重要です。

顧客の業務プロセス把握が社内外の関係者に信頼される第一歩

顧客の業務プロセスを把握できていれば、次にCSがやるべきことは顧客の業務プロセスの論理的不整合の解消です。

自社サービスを導入した顧客が想定通りの成果を出せるか検証しましょう。そのためには、顧客の業務プロセスに自社サービスが組み込まれることで、どの程度の成果が出るのか正確に把握する必要があります。

サービス成功の秘訣は、顧客のゴール達成に向けたロードマップの中で自社サービスの適用範囲を設定し、その範囲内で確実に成果を出すことです。この成果を顧客に正しく理解してもらうことが期待値調整になります。

サービスの適用範囲は契約前に顧客に納得してもらうべきであり、セールス部門を始めとする自社内の部門間で事前に合意しておかなければなりません。

なお「無理ゲー」ではないけれども、現状のサービスで顧客の期待に応えられない部分については、機能アップデートやパートナリングによる補完で顧客の期待にどこまで応えられるかを事前検証しておくことも必要です。

また顧客のビジネスモデルが変われば、顧客の業務プロセスも変わります。業務プロセスには顧客理解の根源的な情報が詰まっています。この情報を把握することこそが社内外の関係者に信頼される第一歩となります。

期待値調整を仕組み化していく

CSの活動ではサービスの型化に目がいきがちですが、ケースバイケースに思える期待値調整にも仕組み化が必要です。

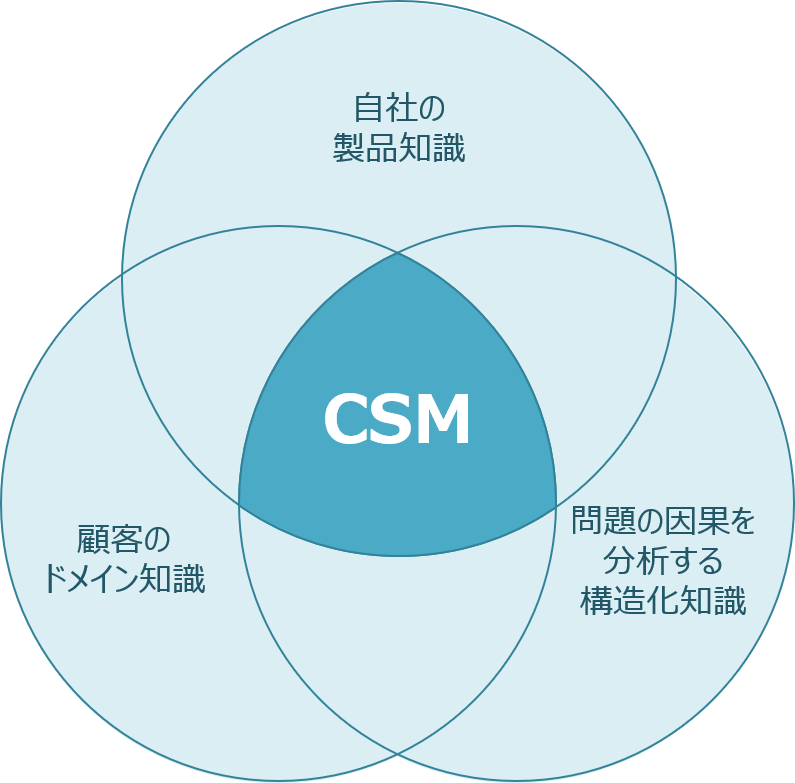

顧客との期待値調整を成功させるには、顧客理解に必要なCSの心得3か条が活用できます。中でも第3条の「事前に業界知識や顧客と対話する上で必要な知識を備えておく」については、顧客理解に関する主要な3つの知識に分けてます。それは、自社の製品知識、顧客のドメイン知識、問題の因果を分析する構造化知識です。

ドメイン知識は顧客に敵わないと思いますが、表層的でなく真因に迫る深いコミュニケーションを図るためには必要です。さらに顧客が知らないプロダクト知識や構造化知識をもっていると、顧客に気づきや納得を与えられます。

これら以外にも事業や経営を理解できる会計知識や、相手の意図をわかりやすく伝える語彙力なども必要ですが、まずは3つの知識を備えることが顧客対応の基礎になります。

そしてビジネス規模に従って、個人にとどまらずチームとして期待値調整ができる仕組みを構築しなければなりません。

仕組み化に向けてまず必要なのはベストプラクティスです。エース人材の行動を手本として属人的な行動から再現性を担保できる形にルール設計すれば、ゼロから仕組み化するよりもスピーディに実行できます。

強いチームになるためには、誰でも漏れなくルールに則った活動を実施できることが重要です。そこには強力なリーダーシップや、組織活動を徹底するためのナレッジ共有・プロセス設計ソリューションなどのツール活用も必要となります。

強力なリーダーのもとで仕組み化を始めると、チーム内にリーダーの思想が反映されたノウハウや解決パターンが社内で共有できるようになります。

いわゆる「CS組織の活動モデル」です。そのモデルには一定の説得力や論理性が備わっています。そのモデルを参照するだけで「CS組織が何を目的として、なぜこの活動が必要なのか」といったゴールからアクションまでを落とし込んだストーリーをチーム内の誰もが把握できるようになります。その段階に到達してはじめて社内外の巻き込みが可能になるのです。

「御用聞き」や「カタログ屋」にならない

期待値調整の仕組み化についてベストプラクティスモデルを知ると同様に、CS組織にとってやってはいけない失敗パターンを把握しておくことも有効です。

CS組織にとっての失敗パターンは、顧客の声を完全に受け入れてしまったり、もしくは全く聞き入れなかったりということになります。

前者は顧客の言葉を額面通りに伝える「御用聞き」で、後者は決まったソリューションメニューしか提示しない「カタログ屋」と揶揄されています。もしこのような対応をするCSMだとしたら、CSが果たすべき「責任を取っていない」といえるでしょう。

CSの心得3か条でもお話したように、顧客自身も認識している課題を正しく言語化できない、もしくは理解してない場合があります。すべての顧客が企業にとって優先度が高い課題から順に話すわけではありません。自分が関心のあることに集中して話すことが多いのです。

そのため「御用聞き」は顧客から伺った課題の症状の対応に奔走するだけで、本質的解決に繋がりません。だからこそ顧客と対話する際は、CSM自身が顧客企業にとって重要な課題を把握することが必要になります。

一方で「カタログ屋」は、顧客の課題を一切無視して自分達が解決できるメニューを提示するだけです。これでは課題解決に至りません。

両者の対応は極端ですが共通点があります。どちらもCSとしてやるべき期待値調整をしていないということです。

「成果を出す」という責任を、前者は顧客に、後者はサービスに転嫁しています。いずれにせよCSが事業に一切貢献してない状況であり「御用聞き」や「カタログ屋」は最悪の対応です。

「顧客のため」を言い訳にしない

「御用聞き」や「カタログ屋」では、事業に一切貢献しないことに加え、社内にネガティブループを作り出してしまいます。

「カタログ屋」では顧客との関係性が悪くなるということは自明ですが「御用聞き」は社内の関係者との間で問題を発生させてしまいます。

なぜならCSが「御用聞き」になってしまうと、顧客の代弁者として開発部門に対して説得力の欠く改善要求をする可能性があるからです。これが続くと開発部門の不信感が高まり、部門間でいがみあう状況を生み出してしまうでしょう。

CSの立場として「顧客のためにやるべきだ」と思っているかもしれません。しかし「顧客のため」と同じく「社内のため」という視点も重要です。そこを理解せずに一方的に顧客側に寄り添うのは、単純に顧客の言葉を利用しているだけでCSとしての責任を放棄しています。

善意として顧客のためと思っている行動だとしても、それが社内のためになっているかを考えなければなりません。

問題解決の構造を設定する

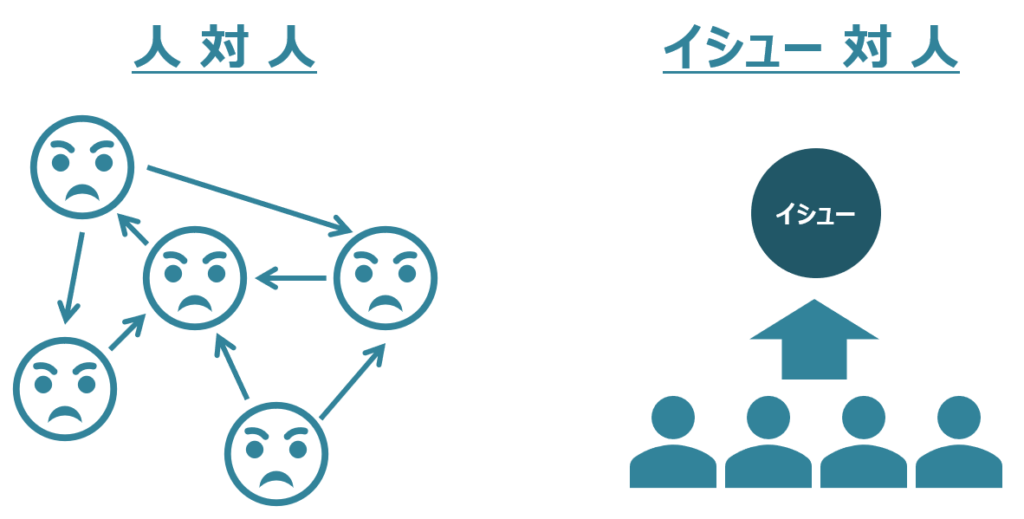

CSが組織内の対立問題に向かうときに大切なことは「対立構造の設定」です。

ときにはCSが顧客と社内の板挟み状態に陥る場合がありますが、そのときにCSが顧客側か社内側のどちらかに立つと「人 対 人」の対立構造になってしまいます。

「人 対 人」になると、どちらか一方が妥協する「Win-Lose」か、双方が妥協する「Lose-Lose」しか取り得ません。これでは本当の意味での問題解決はできないでしょう。

そのため、CSは対立構造を「人 対 人」ではなく「イシュー 対 人」になるように社内外の関係者へ働きかける必要があります。

この働きかけは、顧客をリードするCSでなければ実行できません。顧客と社内の双方を理解したCSならば、顧客理解から導き出された正しいイシューを特定できるでしょう。そうすれば関係者一丸となって問題解決に取り組めるのです。

全員で問題解決に取り組む際に重要なことは共通言語を紡ぎ出すことです。共通言語があることで、関係者内での論点がブレづらくなり全員が同じ方向を向くことができます。

このようにCSは顧客課題の症状から対応すべき原因を推測し、解決すべき課題の優先度を顧客と社内に伝える義務があります。それがまさに「期待値調整」なのです。

マネージャー視点をもつ

CS業界では、顧客と相対するCSの担当者をCSM (カスタマーサクセスマネージャー)と呼んでいます。

管理職という意味のマネージャーではなく、職種名として担当者であっても「マネージャー」と名付けられているのは珍しいのではないでしょうか。これにはCSにマネージャー視点が必要だという意図が込められていることが理由ではないかと思います。

マネージャー視点とは、マネージャーの役割で期待される「マネジメント」と「コントロール」のことです。前者はゴールに向けて正しい行動を取ることで後者は正しい行動を確実に実行させることです。

達成すべきゴールとは顧客の成功であり、まさに「カスタマーサクセス」です。顧客のサクセスに向けて正しい行動を取ることは、顧客の真の課題を解決することにほかなりません。そしてこれは職位関係なしに実行できることです。

CSMは目の前の顧客を理解して真の課題の解決に必死に取り組みながら、自身の顧客対応が自社の事業全体にどのように紐付くかを考慮して仕組み化を模索しなければなりません。

このようにミクロとマクロの両方の視点で、具体の個別問題を抽象化して他の個別問題へ応用する活動の仕組み化を常に考えることが重要です。

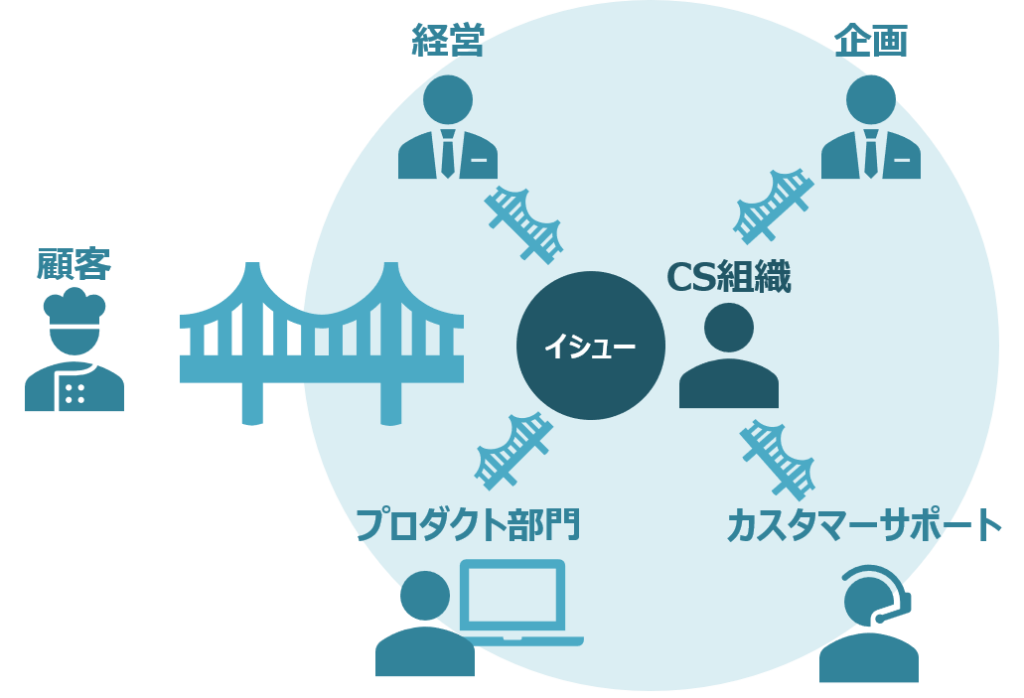

ブリッジ組織を築く

CSMには担当顧客と自社をつなぐ役割があります。それは川に橋を架ける行為に似ています。1つのイシューが足場となり顧客と社内の関係性を築く、まさにCSMは顧客と自社に橋を架ける「ブリッジ人材」といえるでしょう。

ブリッジ人材は、CSの心得3か条を基本とした顧客との丁寧な対話を実践しながら、顧客と社内をつなぐ力を培うことが必要になります。

具体的には、関係者全員が取り組むべきイシューを特定するための「全体俯瞰力」、特定したイシューを共通認識化させる「言語化力」、相手や関係者目線で実行できる「利他の心」を養うことです。これらを身につけたCSMがCS組織を牽引するリーダーになるはずでしょう。

繰り返しになりますが、ブリッジ人材は正しい顧客理解から正しい顧客に対して正しいイシューを共通言語化し、顧客が満足するサービスを適切なタイミングでリリースできるように社内の関係部門に働きかけなければなりません。これは「取り組むべきゴールに対して正しいアプローチをする」と言い換えられます。

なお正しいアプローチというのは「顧客のために顧客の要望通りに対応しない」という行動も含まれます。一見矛盾するように思うかもしれませんが、これが実現できればCSの対応に満足した顧客が口コミで新たな顧客を連れてくる好循環を生み出せるのです。

ブリッジ人材がいる組織であれば、企業内でCSの活動が上手く機能しているといえるでしょう。

ただ組織である以上、誰でも同様の効果を発揮できるようにしなければなりません。優秀なブリッジ人材頼りの組織運営では、CSの組織力が大きくダウンするリスクがあります。

大事なのはCSの組織活動を仕組みとして構築することです。そのためにはまず、経営層が仕組み化できる優秀なブリッジ人材をCS組織設計の推進リーダーにアサインするのが望ましいでしょう。

CS組織は社内のプロダクト部門を理解しながらセールス部門と連携を図り、経営層とも事業戦略面で意思疎通を行っていく必要があります。これを実現するためには優れたブリッジ人材のCSMに依存するのではなく、CS組織として対応できなければなりません。

しかし社内リソースだけを連携するのでは、CSの組織力が不十分となる場合があります。そのため専門スキルを有する社外リソースを活用するなど、現状のCS組織に足りない知識やスキルを補う姿勢が重要です。

最終的には、組織内のCSMの誰もが同じ品質で顧客対応できるブリッジ組織へ進化しなければなりません。

顧客理解の解像度をアップデートしよう

すべてのステークホルダーが1つのゴールに向けて一丸となり、各自の役割を推進していく活動をCSが牽引するには、「正しい顧客理解とは何か」を知っていなければ成立しません。

そのために必要なものが「顧客理解の解像度」です。CSMそれぞれの視点で顧客理解をしている状態では、解像度はまだ粗いでしょう。

では解像度を高めるにはどうすべきか。それには、顧客を理解する視点を増やさなければなりません。

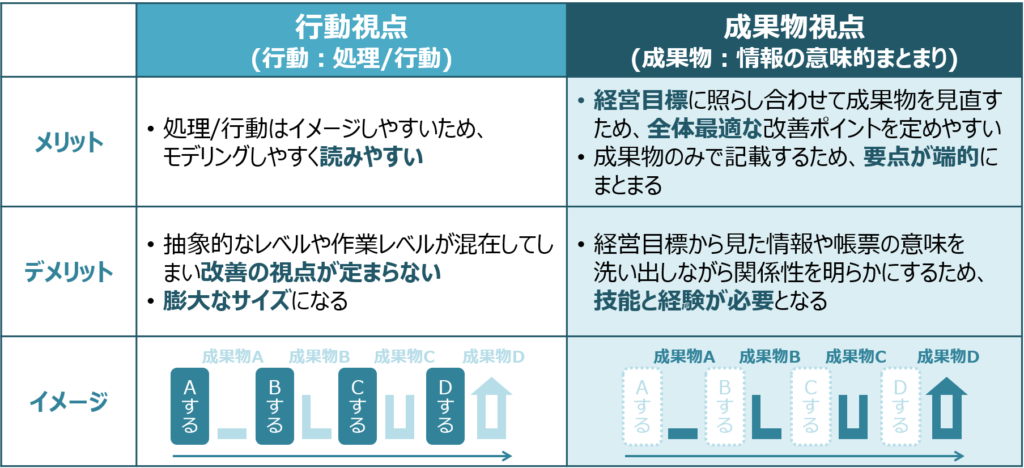

ここでは従来のCSで実施している顧客の行動を理解する「行動視点」に加え、顧客の目的を理解する「成果物視点」を導入して解像度を高める取り組みを説明していきます。

CSの戦略とアクションプラン策定に失敗は許されない

CS組織が社内外をつなぐブリッジ組織へと成長して顧客リードするためには、顧客よりも顧客のことを理解していなければなりません。つまり顧客理解の解像度を高めることが重要になります。

この解像度を高めるために着目すべきは、CSの定番ツール(カスタマージャーニーマップ、ヘルススコア、プレイブック)です。

なぜならCSの戦略とアクションプランを生み出すためにこれらは必要不可欠なツールだからです。

もし自社のCS活動がうまく機能していないと感じるならば、戦略やアクションプランの解像度が低いということになります。

解像度が低ければアプローチは標準化できません。標準のアプローチがなければ、CSM各々で自己流の対応をしてしまうでしょう。

個別対応が当たり前になるとCSの定番ツールの活用は形骸化していきます。この状態になってしまうと、組織にジョインした新メンバーは「ゴールは理解できても到達イメージがもてない」という問題を抱えてしまいます。

このような組織状態に陥ってしまうと、アプローチの不整合やスキルセットの欠如から顧客や社内への対応に悪影響を及ぼし、すぐに立て直すことが難しくなります。

CSが機能するためには、設計した組織戦略やアクションプランが飾り物になってはいけないのです。

顧客理解のジレンマに立ち向かう

成果を出すCSの戦略には解像度の高い顧客理解が必要です。繰返しになりますが、解像度が低いと効果のある戦略とアクションプランが作成できず、そのまま実行段階に移れば失敗することは目に見えています。

つまり最初が肝心ということです。

これからCS組織を立ち上げて活動を開始するのであれば、組織運営を決める時間を十分に割り当てるべきでしょう。設計段階が時間を確保するチャンスです。しかしすでにCSを実行している企業でCS組織がうまく機能していない場合は、ここでジレンマが発生します。

本来は目の前の活動を少し止めてでも、関係者を集めてCSの戦略を再設計することが望ましいですが、日々の顧客対応もおろそかにはできません。むしろ日々の対応を優先して、再設計の時間をとらずに活動をそのまま続けてしまうことが多いのではないでしょうか。

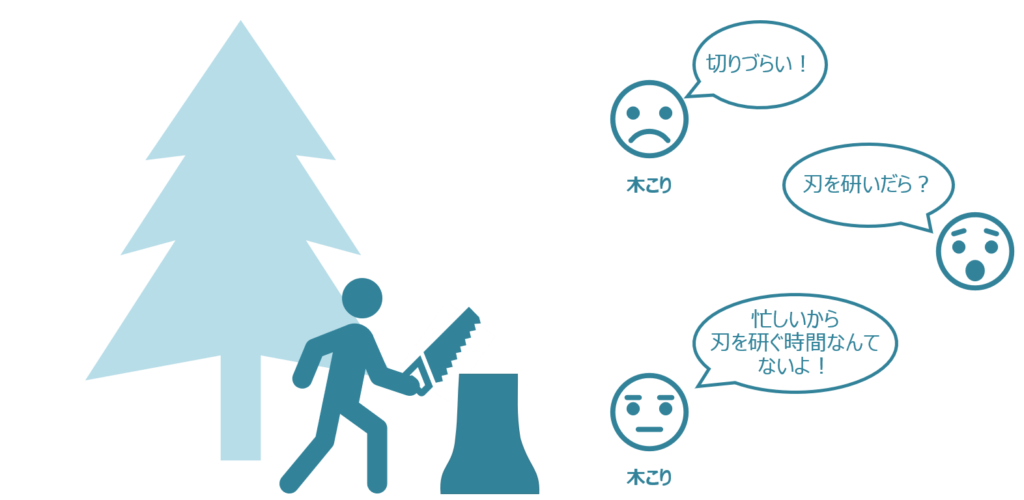

問題認識をしているにもかかわらず、それを棚上げしているとしたら「木こりのジレンマ」に陥っています。

このジレンマを自社だけで解決するのは難しいことです。そのため自社のブリッジ人材に必要な能力のうち、現状足りていない領域をカバーできる外部人材とコラボレーションすることが最適解となります。

特に顧客理解の解像度を高める技術をもつプロフェッショナルに依頼するのが効果的でしょう。

CSの定番ツールをアップデートしよう

外部人材を活用して組織運営を修正できる体制が整えば、次に取り組むべきはCSの定番ツールであるカスタマージャーニーマップ、ヘルススコア、プレイブックのアップデートです。

これらの定番ツールをアップデートする際に注意しなければならない前提があります。それは定番ツールの内容記述の難易度と顧客理解の解像度はトレードオフの関係にあるということです。

顧客理解の解像度を高めることは、顧客の課題や業務内容をより細かなレベルで把握することにつながります。しかし内容が細かければ、正しく伝えようとすればするほど記述が複雑になります。

カスタマージャーニーマップはターゲット顧客の感情の起伏に合わせてCSがどのような行動をとるべきかを簡単に共有できることがメリットです。

しかし記述の容易さを重視したカスタマージャーニーマップでは、理想的な感情変化のみを表現するあまり顧客理解の解像度が低いまま表現してしまう場合があります。そうするとCSの活動が組織内で機能しなくなります。

誰でも簡単に始められて共有しやすいからこそ、記述の容易さが重視されがちですが、従来と同じ観点で定番ツールを活用しているままでは顧客理解の解像度を高めることは難しいでしょう。

顧客理解の2つの視点を使い分ける

CSの定番ツールを使って顧客理解の解像度を高めるには、従来の枠組みを超えた新たなアプローチが必要です。つまり従来のアプローチのままでは顧客理解の解像度を高めるのは難しいということになります。

「理解の解像度」と「記述の容易さ」を両立するためには顧客理解の解像度を高めるのに適した手法も採用するのが現実的です。そのためにまず注目したいのが顧客の業務プロセスです。なぜなら顧客理解の解像度は顧客の業務プロセスの記述内容に表れるからです。

一般的な業務プロセスツールは「顧客が何をしているか」という行動を記述するために用いられます。しかし実際には「顧客はなんのためにその行動をしているのか」という目的も把握する必要があります。

目的観点で業務プロセスを整理する場合は、ゴールと同義の大目的は明らかになっていることが多いでしょう。しかし大目的を達成するための中間目的はあいまいであることが多いのです。

業務プロセスが規定できる限り、目的はブレイクダウンできるはずです。

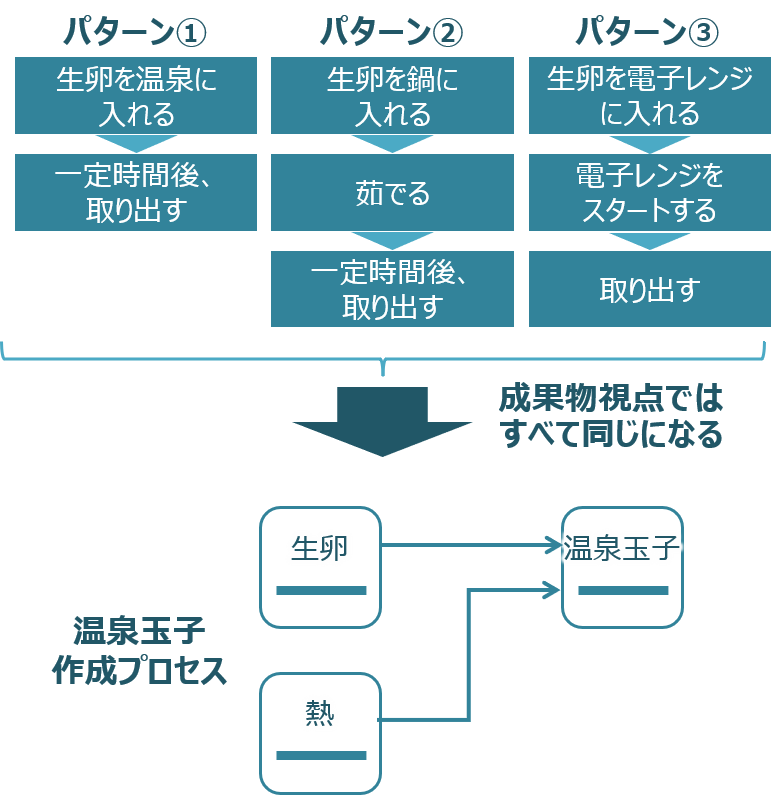

大目的が中目的や小目的に分解ができるということは、作業レベルのプロセス一つひとつにも実は目的が存在していると考えられます。言い換えると、中目的や小目的はゴールという大目的を達成するための構成要素、すなわち「成果物」になるのです。

つまり業務プロセスは、ある目的に沿った関係者の行動の流れを表現できるのと同様に、関係者が成果物を組み立ててゴールを作り出すという成果物の構造でも表現できることになります。前者は行動視点であり、後者は成果物視点なのです。

そう考えると、普段使っている行動視点に成果物視点を加えることでCSの定番ツールがアップデートされれば、顧客の業務をより正しく把握できるようになる可能性があるはずです。

成果物視点で顧客理解の解像度を高めよう

多くの企業では「業務の流れ」を明らかにするため、顧客の業務プロセスを行動視点で記述しています。行動視点で業務を記述すると直感的に理解できて読みやすいというメリットがあるからです。

一方で成果物視点は「業務の構造」を明らかにするものです。ゴールを達成するのに必要な要素間の関係性を表現します。つまり成果物視点で記述すると、顧客課題の構造が把握できるため、顧客理解の解像度を高められるメリットがあるのです。

成果物視点は直感的ではなくイメージしづらいかもしれません。例えるならば成果物視点はレントゲンのようなものです。

細身や肥満、顔の輪郭など、人の体は見た目で異なっていてもレントゲンに映し出される骨格レベルでは大差ありません。

本質的な人体構造は目に見える体型ほどの違いはないのです。成果物視点は業務の本質的な構造を明らかにすることを得意とします。

ブリッジ組織には高い解像度の顧客理解が求められます。CSが成果物視点をもてば顧客理解の解像度が高まるでしょう。

成果物視点はプラモデルである

成果物視点は顧客理解に効果的ですが、直感的に理解しづらいデメリットがあります。直感的に理解しづらいため説明の難易度が高くなります。

もし行動視点で「業務の流れ」を説明する場合は業務の全体感や作業内容の論理性を考えなくても問題ありません。また説明者の担当領域に内容が限定されていたとしても説明としては成立するので、主観で話しても相手に伝わります。

しかし成果物視点で「業務の構造」を説明する場合は業務の全体感と作業内容の論理性を考えなければならず、説明者は自分の担当領域以外も把握しておく必要があります。つまり主観ではなく全体を俯瞰した上で客観的に説明しなければなりません。

この客観的な視点こそが顧客解像度を高めるポイントであり、かつ記述や説明するときの難しさになります。

成果物視点で業務構造を説明する分かりやすい例はプラモデルの説明書です。

これは最終的な完成形になるまでの組み立てプロセスを部品と部品の絵柄で表現しています。IKEAなどの組み立て家具も同様で、構造を説明するときはこのような説明書の記述形式が適しているとわかります。

成果物視点は普段の意識の切り替えが必要

プラモデルの説明書は部品という実体があるので分かりやすいですが、実際の業務内容は絵柄にできる実体や名称があるわけではありません。そのため業務を記載するには成果物を言語化する必要があります。

成果物で記述することは、フローチャートのオブジェクトである「ハコ」に書かれるアクションや作業などの「動詞」を意図的に「名詞」に変えるということです。

成果物視点と行動視点の違いはたったこれだけです。

簡単だと思われるかもしれませんが、この「業務内容を名詞に言語化すること」は容易ではありません。

なぜなら、普段の生活での捉え方とは異なる視点に意図的に切り替えなければならないからです。これは、だまし絵の視点を切り替える感覚に通じるものがあります。

例えば、だまし絵で有名な「若い女性と老婆」がありますが、初めて見たときは女性か老婆のどちらか一方でしか対象を認識できません

もう片方の存在は誰かから教えられないと気づけないですし、気づいた後でも「女性と老婆のどちらを見るか」は、意図的に視点を切り替えなければ見ることができません。ましてや同時に認識することはありえないのです。

行動視点と成果物視点にも同じことが当てはまります。普段から業務を行動視点で見ている人が、自然と成果物視点に切り替えて見ることはできません。別の視点には意識的に切り替える必要があります。

成果物視点が社内の対立や揉め事を減らす

優れたカスタマージャーニーマップやプレイブックを作成するには、顧客理解の解像度が高くなければいけませんが、解像度が高い顧客理解を行動視点で表現しようとすればジャーニーマップやプレイブックは膨大になります。そうなると、関係者と共有するのに多くの時間を費やさなければならず、現実的には不可能です。

共有を意識して可能性が高いユースケースに絞ってカスタマージャーニーマップやプレイブックを作成することも考えられますが、ユースケースと実態が異なるため使えず、結局は「再現性がない」「自己流で対応せざるを得ない」といった問題が発生するでしょう。

そういった状況が増えると経験が浅いCSMはその問題に気づかず、記載通りに実践して成果が出せなくなってしまいます。成果が出なければ作成したカスタマージャーニーマップやプレイブックは結局使われなくなるでしょう。

行動視点での記述は簡単ですが、業務のすべてを記述し共有するには時間がかかりすぎてしまいます。まして論理性や客観性を備えていないため全体感の理解に苦労するでしょう。

ここで成果物視点を活用すればこのような事態を防げます。成果物視点には論理性や客観性が備わっているため業務の全体感を理解できるからです。

この「だれでも全体感を理解できる」ということは、関係者内での対立や揉めごとを減らすメリットもあります。なぜなら成果物視点は普段の意識外にあるからです。

もし誰かが苦労して作りあげた行動視点の業務プロセスに手を加えようとすると、自分のアプローチを否定されたと不満をもつメンバーが出る恐れがあります。

しかし成果物視点で業務プロセスを記述すると、普段の意識にない別の視点となり、メンバーの行動を否定するといったことにあたらないため、指摘や修正を素直に受け入れやすくなるのです。

さらに成果物視点は情報量がコンパクトになるメリットがあります。なぜなら成果物視点はゴール達成に必要な成果物の構造だけを表現しているからです。そこにはゴールへの到達方法といった行動にかかわる情報は一切含まれません。

冒頭でも説明しましたが、行動視点ではゴールまでの道のりを正しく伝えるにはあらゆる行動パターンを詳細に書かねばならず、情報量が膨大になってしまいます。

例えば登山をする場合、ゴールの山頂に至るまでのチェックポイントが成果物視点であり、登頂ルートが行動視点です。チェックポイントは登頂するために必ず通らなければならないポイントですが、そこを通過するために険しい最短距離で行くか、楽だけど遠回りしていくかの選択肢は無数にありえます。

つまりゴール達成に必要な成果物さえ把握できれば進め方は自由です。人によって進め方が違ったとしても、必要な成果物が揃っていれば誰もが同じ品質で対応できるようになります。

CSはホスピタリティの高さゆえ、目の前にある顧客の課題解決に行動を起こしがちです。ホスピタリティが高いからこその功罪といえますが、これは行動視点のみの対応になっています。

CSがゴール達成に必要な構造を表す成果物視点をもてれば、コンパクトでも正しい業務プロセスを共有できるようになり、目の前の顧客課題ではなく顧客のゴール達成に向けて必要な行動にフォーカスできるようになります。

成果物視点はCSを進化させる重要な要素なのです。

モデリングが組織の顧客理解を進化させる

成果物視点はブリッジ人材や組織に必須の視点です。自社内に成果物視点で考えられる人材がいることは望ましいですが、そのような人材がいなくても問題ありません。なぜなら成果物視点で業務を構造化する業務モデリング手法は存在しており、顧客業務を理解する手順も確立されています。

成果物視点の業務モデリングを理解した外部人材とコラボレーションすれば顧客理解の解像度を高めることが可能であり、CSの定番ツール(カスタマージャーニーマップ、ヘルススコア、プレイブック)を進化させられます。

例えばカスタマージャーニーマップをLAERフレームワークでゴール設計していたとしましょう。成果物視点で業務プロセスを記述すれば、Land、Adopt、Expand、Renewの各フェーズのゴール設定が明確になり、業務プロセスを見るだけでゴールに必須のチェックポイントが分かります。もしAdoptフェーズで想定アプローチがうまくいかなくても、ゴールに到達する別アプローチを検討して対応を切り替えればいいのです。これはプレイブックでも同様です。

またヘルススコア設計についても、成果物視点では顧客の業務構造が明らかになるため、顧客KPIと自社KPIの対応関係が明確になります。顧客KPIの変化がどの自社KPIと連動するのか、自社KPIを改善すると顧客KPIのどれに影響を与えるか、このようなKPIの関係性が確認できるためヘルススコア設計にも有効です。

成果物視点での業務モデリング手法を適用することで、顧客業務が体系的に整理され顧客理解の解像度が高まります。組織内の顧客理解が進化すれば、CSの行動水準を規定するプレイブックが洗練されてCS組織の成熟度は高まっていくはずです。

CS業界全体のレベルアップが求められている

これまで企業内のチームをブリッジ組織へと成長させるために、顧客理解の解像度を高めなければならないと説明してきました。まずは自社の成長が優先されますが、めざすべきは個別企業にとどまらない業界全体のレベルアップです。

顧客理解の解像度を高めることは成果物視点のモデリングにより解決できるので、取り組みはじめた企業から先に顧客理解の解像度が高まり進化していきます。

こうして解像度を高めた企業は、ナレッジを共有することでCS業界全体の成長につなげることができます。もちろん業務プロセス自体は企業独自のナレッジになりますが、抽象化することで多くの企業に役立つナレッジに仕立てることが可能です。

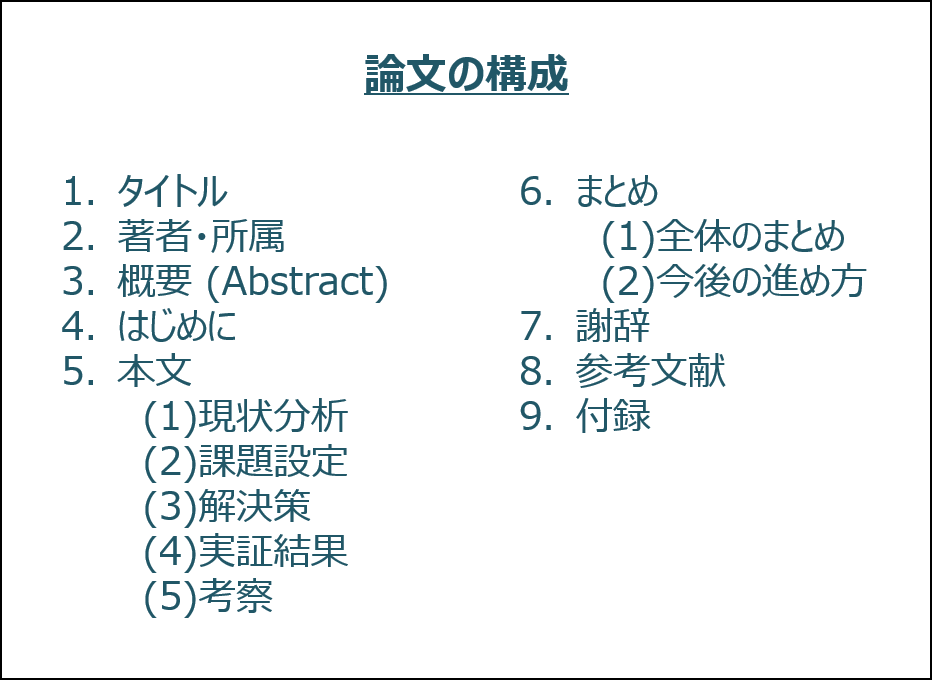

有用なナレッジを効率的に共有するためには情報共有のフォーマットが確立されていることが重要です。

世の中にフォーマットはたくさんありますが「かかりつけ医」を引き合いにした医療や研究の世界では「論文」がメインの情報共有のフォーマットになります。

論文は形式が決まっているため、書き手によって変わることはありません。誰が書いても必要な内容は記載され、誰もが同じように読むことができます。つまり、誰かの仮説検証の結果が簡単に共有できるのです。これは医療業界の全体の底上げや発展に大きく貢献しています。

CS業界でも勉強会によるナレッジ共有は頻繁に行われています。他の業界と比べて、アウトプットを共有する意識が高い人が多いくらいです。しかしCS業界には論文のような確立したナレッジ共有のフォーマットがありません。これではCS業界全体としての成長速度が遅くなってしまいます。

優秀なCSの学びが勉強会などの体験ベースでないと伝わっていかない理由の一つは、共有フォーマットが不十分だからだと考えられます。

CSの定番ツール(カスタマージャーニーマップ、ヘルススコア、プレイブック)による成果物が各社内に留まっていて、ナレッジを流通できないままになっているのではないでしょうか。

つまり他社に共有できるカタチにまで至っていないのです。

CSの成果や学びを共有可能にするため、業務の全体理解を促す成果物視点のモデリングが効果を発揮します。定番ツールの成果物が、組織を超えたCS間で共有できれば業界全体の成長につながっていくでしょう。

CS業界のように顧客起点で行動できる組織であれば、顧客理解の解像度を高める活動をきっかけに、CS業界全体での好循環がすぐに生まれてくるはずです。

顧客理解の悩みを解決するには

本文中で顧客理解の解像度を高める重要性と難しさ、CS活動への適用について説明してきました。

これに対して有効な取り組みは、成果物視点のモデリングを通じたCSの定番ツール(カスタマージャーニーマップ、ヘルススコア、プレイブック)をアップデートし続けることです。

そのため、我々は顧客理解の解像度を高める「CS Harmony」というソリューションを提供しています。

このソリューションは、成果物視点で業務を記述するPRePモデル※を採用しています。PRePモデルは、製品開発のプロセス、金融や製造業などの業務プロセスの記述でも採用され効果を上げているモデリング手法です。

「CS Harmony」はこの手法をCS業界向けに最適化したものになります。これを導入すると顧客理解における「解像度を高める」「共通認識をもつ」といった悩みが解消されます。

しかし、その効果はワークショップで実際に体験してもらわないと伝わりません。その理由として、多くの人の意識外にある「成果物」に着目する視点が、外部からの客観的な問いかけにより、はじめて明らかになるからです。

そしてこの問いかけは、成果物視点に慣れたPRePモデルの経験者でなければできません。

成果物視点に慣れるのに最初は負荷がかかってしまいますが、ワークショップを通じて思考が整理され顧客理解の解像度が高まり、組織で共有できるカスタマージャーニーマップ、ヘルススコア、プレイブックを作成できます。

自分の中にある思考のモヤが晴れる感動は、体験して始めて実感できますので、顧客理解に課題がある方はお問い合わせください。

※PRePはProducts Relationship Processの略です。PRePモデル、PReP modelは、K-plus Solutions Co. Ltd.の登録商標です。